Convegni

Convegni

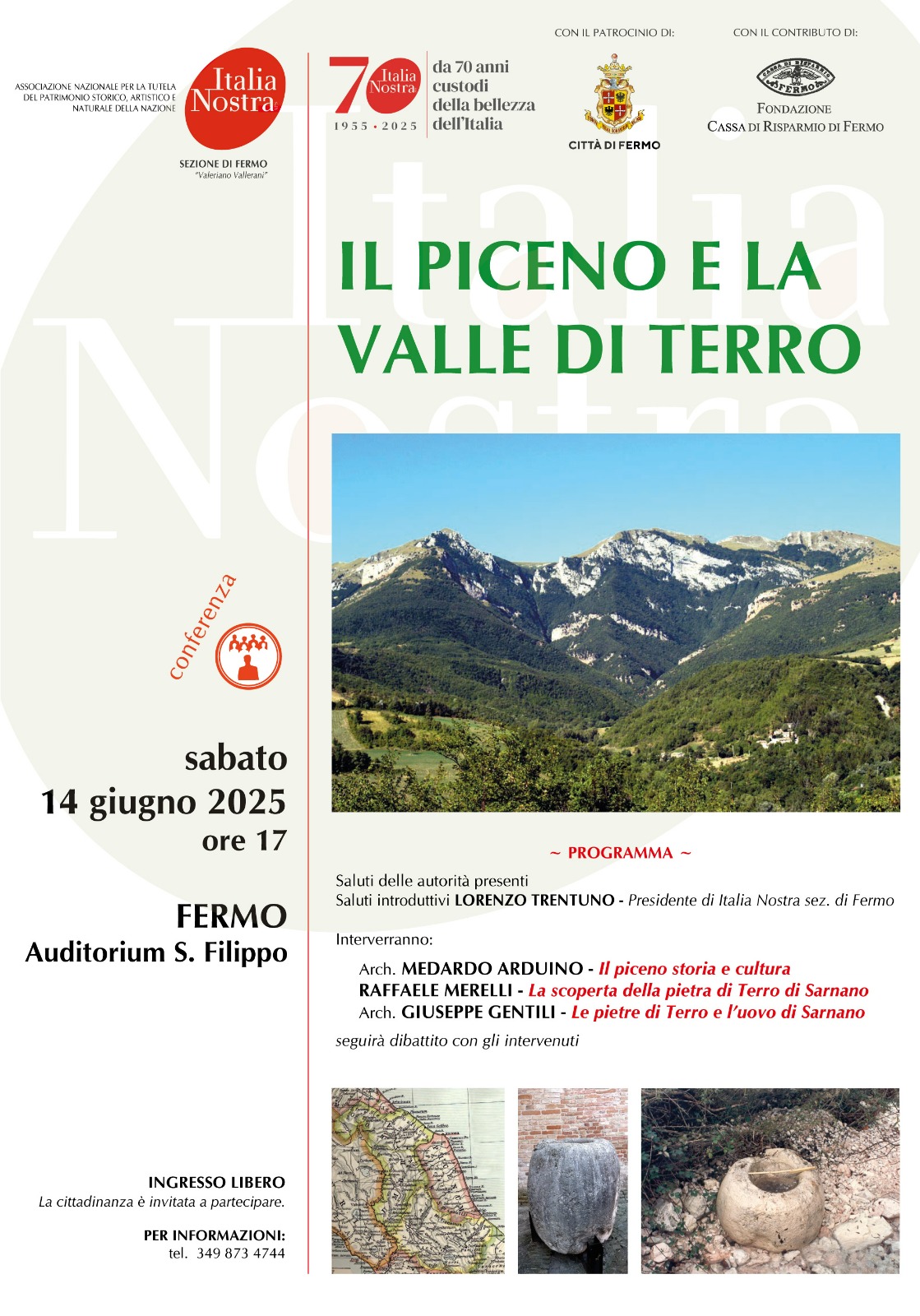

Il Piceno e la Valle di Terro

14 Giugno 2024, Auditorium San Filippo, Fermo

RELAZIONE CONFERENZA PER LA SEZIONE DI ITALIA NOSTRA - FERMO

14 giugno 2025

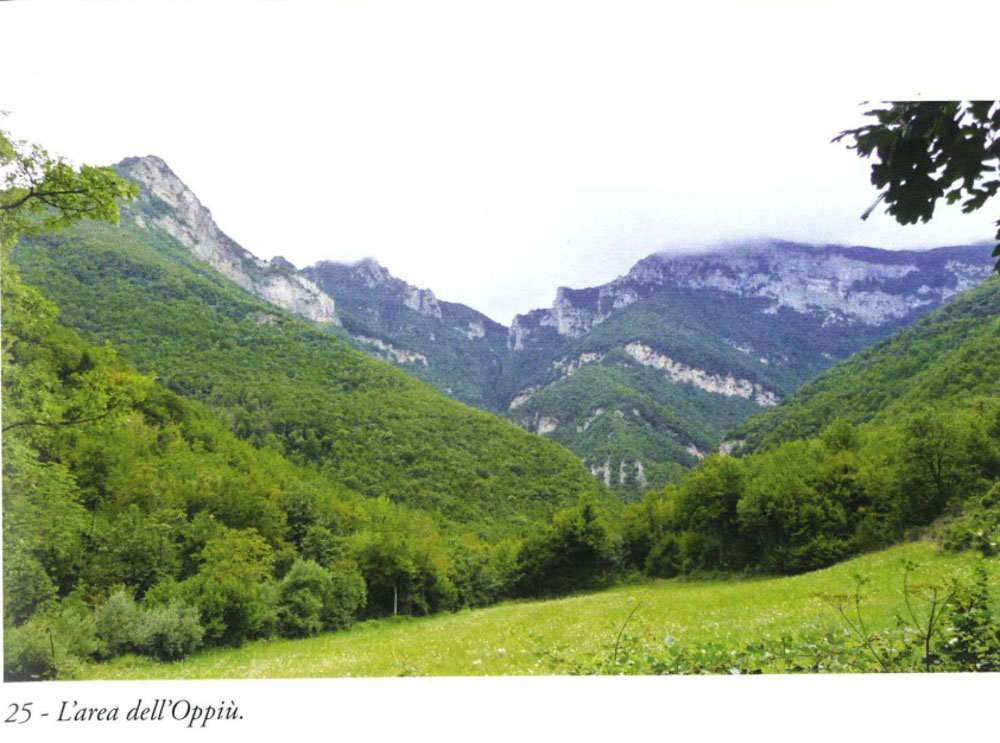

FOTO 1 - PANORAMA DELLA VALLE DI TERRO

Inizio con un ringraziamento doveroso e sincero sia all’ex Presidente della Sezione di Fermo di Italia Nostra, Gioacchino Fasino, che al nuovo Presidente della Sezione, ing. Lorenzo Trentuno, per aver proposto una conferenza su questo tema, con lo scopo di far conoscere alla cultura ufficiale, anche le identità culturali locali, piccole realtà del territorio, con le loro particolarità, presenti da migliaia di anni, ma sconosciute alla maggioranza.

Premetto che io vivo nella valle di Terro, a Sarnano, e nel 2013, stimolato dai particolari e numerosi toponimi che individuavano le varie zone del territorio, dopo varie ricerche, non certo troppo approfondite, scrissi un libro intitolato “La Valle di Terro”. A commento di questo saggio un mio amico, Carlo Santini , di Ascoli Piceno, scrisse nella quarta di copertina questo particolare commento: “La Storia di un territorio non è solo quella che studiamo sui banchi di scuola, storia di personaggi famosi e castelli, di monumenti e battaglie; ma è soprattutto storia "minore", di donne e di uomini che nei secoli hanno modificato la terra dove si sono trovati a vivere, coltivando campi, deviando il corso di torrenti, costruendo strade, case e ponti, migliorando la propria condizione di vita e quella dei propri posteri a prezzo di quotidiani sacrifici, in continua lotta e simbiosi con la natura”

Il mio intento fu proprio quello di valorizzare la storia minore di un piccolo territorio della Regione Marche. "Minore, sì, ma indispensabile, perché senza di essa nessuna altra Storia sarebbe mai possibile” come scrive Carlo Santini..

. La valle di Terro si presenta chiusa dai primi rilievi dei Monti Sibillini, caratterizzandosi con le sue rocce improvvise aspre e verticali, come la facciata avvolgente di una grande costruzione, aspetto questo tanto particolare da stimolare gli antichi popoli che l’hanno abitata a dedicare questo luogo a diverse divinità protettrici della natura, identificandolo con esse e chiamando con toponimi relativi le varie aree della valle.

Questa valle la definirei come una VALLE SACRA, il perché lo vedremo in seguito.

Premetto che le interpretazioni dei toponimi possono essere diverse, queste sono solo le mie.

Prima di ogni altro toponimo analizziamo il nome Terro. FOTO 2

Molte ipotesi etimologiche sono state fatte, anche da studiosi locali, tra cui “Ter Rivus” perché dalla confluenza di due braccia si giunge al terzo torrente, ma casi di questo genere sono infiniti e nessun’altro si chiama Terro. Per me invece una ipotesi molto più realistica, è quella che si può formulare pensando che il luogo tragga il nome da “Potnia Theron”.

Come si legge in molti testi di mitologia, Artemide, dea della caccia, nella Grecia arcaica Minoica era chiamata“Potnia Theron”, così pure definita da Omero nell’Iliade.

Potnia Theron significa “Signora patrona delle fiere e degli animali selvatici”, è la dea della natura rigeneratrice o della fertilità e della primavera, successivamente associata alla dea Diana della mitologia romana; divinità protettrice delle zone selvatiche e dei boschi, riconducibile anche alla dea Cibele la “Grande Madre” venerata anche dalle popolazioni Picene.

Il culto Piceno verso la Grande Madre, divinità femminile lo si riscontra nell’alta valle di Terro anche nella presenza di un piccolo torrente detto in dialetto “Fossu de Cupa”, dal quale è facile intuire il vero nome in quello della dea Cupra, anche questa Dea madre delle acque, dispensatrice di fertilità e di vita.

Poiché la configurazione orografica dell’inizio della valle di Terro, sotto pizzo Meta e Monte Ragnolo, si presta ad essere definita selvaggia, anfrattuosa, cupa, boscosa, scura e con parti rocciose molto evidenti a strapiombo con una forma quasi accogliente come un grembo materno, poiché qui trovano rifugio molti animali selvatici, e qui nasce il torrente Rio Terro con due bracci distinti, è quindi possibile che questa area sia stata dedicata alla Potnia Theron dalle antiche popolazioni Picene e Romane, e che il nome sia rimasto tale anche se depurato di alcune parti.

FOTO 1

La sacralità della valle viene anche suffragata da altri toponimi di evidente epoca Picena e Romana, tutta l’area visibile in questa fotografia della valle che va da Pizzo meta a sinistra poi monte Ragnolo a destra fino ai Montioli è chiamata dalla gente locale “Jana” cioè dedicata a Giano, una divinità primigenia Picena e Romana. Giano è Dio della luce, che apre il cammino alla luce accompagnando l’attività umana nel corso della giornata. Dio rappresentato con due facce, o bifronte, a simboleggiare insieme l’inizio e la fine, il passato ed il futuro. Ci sono molte altre dediche a questo Dio e forse il riferimento al Dio bifronte della zona , è anche per la particolarità orografica della valle di Terro che si distingue in due grosse forre: dette Foce Corta quella di sinistra, e foce Longa quella di destra contrapposte e similari allo sguardo. All’inizio della forra di sinistra al compluvio dei due versanti c’è anche una sorgente chiamata fonte Jana o fonte Meta.

FOTO 3

L’area delle sorgenti del Rio Terro si chiamano foce poiché derivanti dal latino Fauces, bocca, dalla quale sgorga l’acqua.

FOTO 4

Giano è citato da alcuni storici come Dio conosciuto prima di Roma, dalle civiltà Italiche , e quindi per la nostra zona precisamente dobbiamo dire civiltà Picena.

FONTE CALENTE

Sulla forra di destra molto più estesa detta “Foce Longa” c’è una sorgente dal particolare nome mitologico, chiamata in dialetto “fonde Calende”, ma il nome è CANENTE, e per la mitologia , è una ninfa figlia del Dio Giano, divinità legata ai boschi, ai monti, alle acque, alle sorgenti e agli alberi,Questa sorgente è conosciutissima dalle genti di Terro, come pure dagli abitanti delle frazioni circostanti, che quando si recavano sulle piane dei Montioli soprastanti, per la falciatura del fieno, o per il taglio dei boschi o per il pascolo, attingevano acqua in questa fonte, posta a mezza costa sul versante sinistro di foce Longa uno dei due bracci del Rio Terro, in mezzo a fitti boschi di faggio. Questo toponimo, “Fonte Canente” è detta in dialetto fonte “Calende”, perché la saggezza popolare quando c’è un nome che non fa riferimento immediato a qualche cosa di riscontrabile, di visibile, lo si adatta ad una dicitura più pratica, foneticamente più scorrevole e di facile percezione o pronuncia, e con un significato tangibile, infatti la fonte, essendo soggetta alle stagioni, può benissimo essere “Calende”, cioè che cala di portata in alcuni periodi dell’anno quindi va bene il nome dialettale, ma Canente, non avrebbe significato nulla, per chi non conosce la mitologia.

Il mitologico nome ricorda quindi il mito di Pico e Canente, narrato da Ovidio, poeta Romano del 8 d.C. nel poema Le Metamorfosi.

Pico, marito di Canente, e figlio di Saturno divinità Italico- romana, era dotato di una bellezza unica e ammaliante, e fu trasformato in Picchio dalla maga Circe per non aver ceduto alle sue proposte amorose, restando lui fedele alla sua Canente, la ninfa di rara bellezza e talentuosissima nel canto, che amava e che aveva sposato. Il picchio è il simbolo dei Piceni dal quale hanno preso il nome, ed oggi anche simbolo delle Marche. La storia è piena di intrecciate coincidenze. La storia di Pico e Canente, è molto romantica, bellissima, l’ho trascritta alla fine del libro la valle di Terro.

PICO E CANENTE Ovidio: Metamorfosi

Il mito narra del giovane Pico, figlio di Saturno, dotato di una bellezza tale da ammaliare chiunque. Tuttavia, Pico rifiutava tutte le ammiratrici tranne una, di nome Canente, figlia di Venilia e del Dio Giano. Canente era una ninfa di rara bellezza ed era talentuosissima nel canto. Dopo le loro nozze, mentre Canente cantava, Pico uscì con i suoi compagni a caccia di cinghiali verso le selve del Lazio, dove si trovava anche la figlia del Sole, Circe. Quest'ultima, nel vedere lo splendido volto di Pico, ne rimase ammaliata; e fece apparire una forma di cinghiale che passò di corsa davanti agli occhi del giovane che subito scese da cavallo per inseguirlo. Così facendo, finì dove la vegetazione era più fitta, nello stesso tempo oscurò la vista ai suoi compagni, avvolgendoli in una fitta nebbia. Pico, sceso dal cavallo per inseguire il cinghiale, incontrò invece Circe, la quale gli dichiaro il suo amore. Il giovane, però, non ricambiando l'affetto che Circe aveva nei suoi confronti, respinse amaramente la dea. Circe offesa e adirata trasformò Pico in un uccello toccandolo con la sua bacchetta. La medesima sorte capitò anche ai compagni, i quali, nel cercare Pico, accusarono e minacciarono Circe con le armi. Così la dea, sfiorando i loro volti con una-bacchetta avvelenata, li tramutò in bestie d'ogni specie.

Canente, ferita e afflitta, pianse disperatamente, tanto da vagare per sei giorni e sei notti per i campi del Lazio senza mangiare e senza dormire; arrivata all'estremo delle sue forze si accasciò sulla riva del Tevere e intonò un canto di dolore. Consumata dalla disperazione, il suo corpo svanì e non rimase di lei che la voce. Il suo ricordo rimase strettamente legato a quel luogo, tanto che prese il nome di Canente.

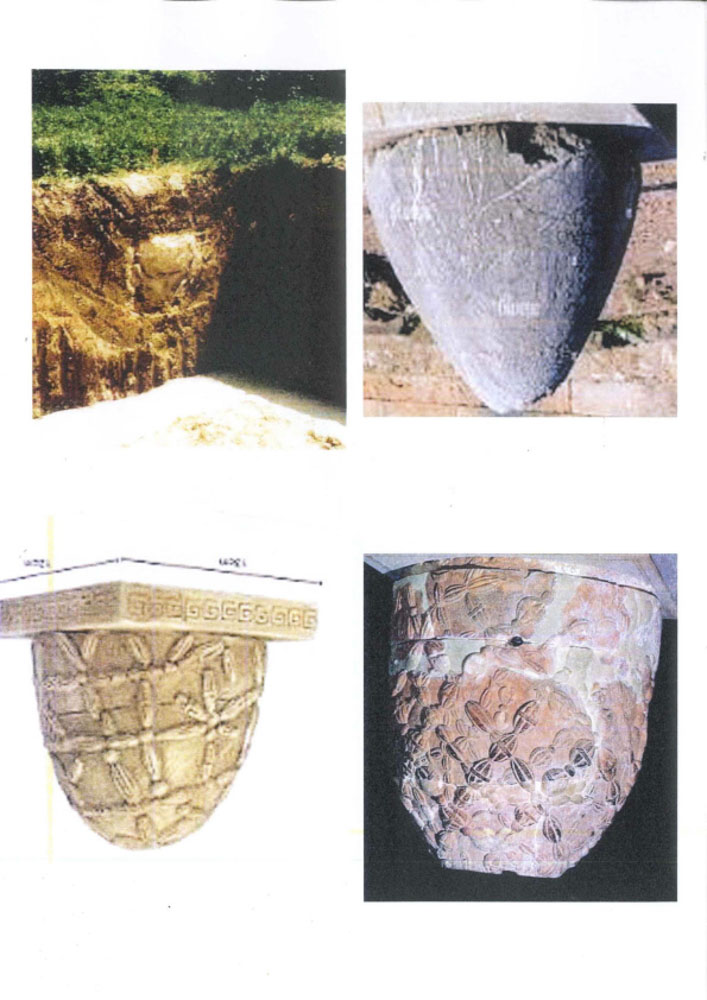

FOTO 5 - 6 - 6a PIETRA DI JANA

LA PIETRA DI JANA NELL’ALTA VALLE DI TERRO

Il 21 settembre 2019 alcuni amici di Terro, mi portarono su “foce longa” sotto al monte Ragnolo per vedere una pietra particolare scoperta in mezzo al bosco, da Daniele Battistini un vigile del fuoco abitante nella valle di Terro. Questa pietra calcarea bianca era a forma di una calotta sferica con un diametro di circa 110 cm, scolpita da mano umana, anche con molta tecnica e precisione, altezza della calotta circa cm 45, peso stimato circa 10 quintali. La parte circolare piatta era rivolta verso l’alto non in piano perfetto. Cosa fosse questa pietra nessuno fino a quel tempo lo sapeva. Dall’aspetto poteva essere un’ara preromana, per offerte a Dei della natura, visto il luogo molto impervio e scosceso, e ricco di acque, con tracciati di ruscellamento sulle rocce circostanti. Probabilmente la posizione dove è stata trovata non è il luogo per dove è stata realizzata, data la sua posizione generica. Sicuramente è scivolata in mezzo al bosco, dall’alto a causa di terremoti, e proveniente con molte probabilità dal crinale roccioso posto più a monte, dal quale si spazia visivamente su di una zona molto ampia dell’intera valle di Jana.

Foto 7-8 Alcune gole di foce longa

Ma qualche mese fa appena l’ho mostrata all’arch. Medardo Arduino, lui ha immediatamente dato la sua versione: questo è un Omphalos, parola greca per dire ombelico, cioè una materializzazione di un centro di sacralità. Quindi una pietra sacra che era posta al centro del tempio, ma che poteva anche essere situata al centro di un’area sacra, in questo caso una valle sacra, perché luogo di devozione di mitologiche e varie divinità.

Ovviamente sono ipotesi vista la mancanza di studi appropriati.

L'omphalos (ombelico) era anticamente una pietra simbolo, un centro fisico e spirituale da cui si è irradiato il mondo, come centro del microcosmo umano e divino, rappresentazione astratta della Terra divina, terrestre, celeste e sotterranea.

Omphalos, centro di energia: Il famoso Omphalos di Delfi è considerato il centro dell’Universo dagli antichi Greci. La sacra pietra viene considerata un potente artefatto simbolico, ombelico del mondo, e punto centrare da cui ebbe origine la vita terrestre. Altre teorie considerano l’omphalos, molto più semplicemente come “centrum” di una civilta’ o una comunita’ . Per ciascuna di esse questo sarebbe la proiezione, sulla terra, dei centri del “sopra” e del “sotto”. Quindi un oggetto di rilevante importanza per la Valle.

Lungo la valle di Terro nella frazione detta “ Li Joffi” ci sono i resti di una antica chiesa longobarda dedicata al SS Salvatore. Nella stessa area, al limitare est delle case poste di fronte alla vecchia chiesa, durante i lavori di ricostruzione di un edificio, nel 1985, nell’eseguire lo sbancamento per la realizzazione del piano seminterrato, è stata scoperta una pietra di forma ogivale, di rilevanti dimensioni, pietra estranea alla natura geologica del sito che è costituito da solo terreno vegetale, come si può vedere dalle foto dell’epoca. La pietra sagomata è posta a circa cm 80 dal piano di campagna, è alta circa cm 118-120, con un diametro di circa cm 100, piatta sul lato superiore, che poi liberato dalla terra è risultato leggermente concavo e liscio.

Foto 9-10

Questo manufatto marnoso, molto compatto, tanto che nei bordi si presenta scagliato, è un cosiddetto trovante nella conformazione del terreno circostante, che è omogeneamente vegetale senza presenze di pietre di sorta, quindi quello in argomento è una pietra portata e manualmente elaborata. La pietra non è stata asportata ed è ancora in sito ricoperta di terra, è situata precisamente ad est e a confine con il muro della casa ricostruita. La funzione non è conosciuta anche perché non sono stati fatti specifici studi. Ha le stesse misure all’incirca dei cippi di confine Augustei, tipo quello trovato a Foce del Rio Terro, ma qui potrebbe essere fuori luogo. Potrebbe anche essere un’ara di un luogo di culto pagano e per questo forse che quì è stata costruita la chiesa dedicata al SS. Salvatore. Di solito infatti le chiese cristiane prendevano il posto o conglobavano siti religiosi pagani.

Invece potrebbe essere anche un Omphalos, data la forma che è molto più vicina agli Omphalos greci, poiché se capovolta si configura come quella pietra sacra posta nel santuario di Apollo a Delfi, noto per il suo Oracolo , del IV secolo AC, ed altre similari. Non possono esserci riferimenti, ma la coincidenza formale fa fantasticare molto.

Foto 11 Omphalos greci

Nella citata chiesa di SS. Salvatore demolita, era presente un fonte battesimale, quello della fotografia, che sembrerebbe ricavato da un Omphalos calcareo come quello di Jana, trasformato in pietra sacra del Cristianesimo: il luogo del battesimo, centro della sacralità della nuova religione.

FOTO 12

Forse è tutta la valle di Terro che è area sacra, il che non mi dispiacerebbe visto che ci abito.

Continuiamo con le particolarità della valle di Jana.

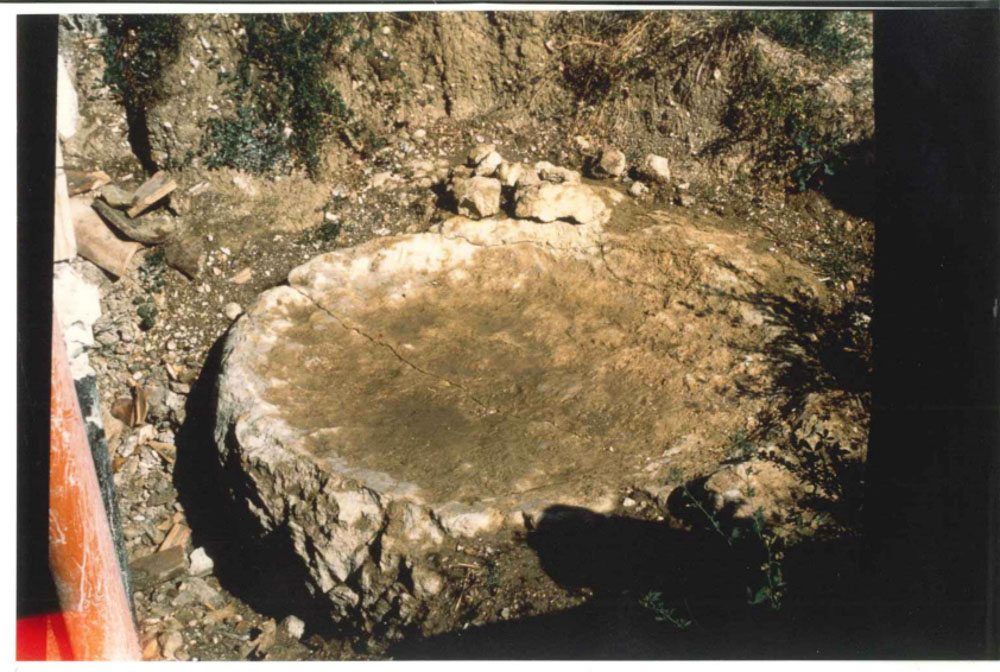

LA CARBONAIA FOTO 13-14

Torniamo nell’alta valle del Rio Terro dove è stata rinvenuta la pietra di Jana , qui è presente una grande base murata per la preparazione del carbone. Base che essendo il terreno molto in pendenza era realizzata con una muratura a secco in pietra naturale del posto, con forma curva per adeguarsi il più possibile alla pendenza del terreno e formare una ampia base per la composizione della carbonaia sulla superficie in piano così ricavata. Le carbonaie, nella zona montana e boscosa erano cosa comune come attività per tutte le popolazioni che qui vivevano, ma questa ha una sua particolarità specialmente per l’area di lavorazione. Il piano di lavorazione, per costruire la famosa catasta di legna da ricoprire con terra, è realizzato su di un rilevato semicurvo, costruito di proposito e con la dimensione di circa 6-7 metri come diametro e con una altezza del muro superiore a metri 1,80-2,00. Di solito le carbonaie venivano organizzate su terreni in piano, questa oltre che in area in forte pendenza si trovava anche in punto molto difficile per il conseguente trasporto del carbone con asini o muli, visto il percorso da compiere, accidentato e fortemente in pendenza, per poter poi risalire in zona più accessibile. A detta degli anziani della valle di queste carbonaie, in zona più elevata, ne esistevano molte altre, ma questa si trova in un posto impensabile per tale scopo. Comunque vi è certezza della sua funzione viste le tracce di carbone ancora presenti sul ripiano, anche se parzialmente interrate.

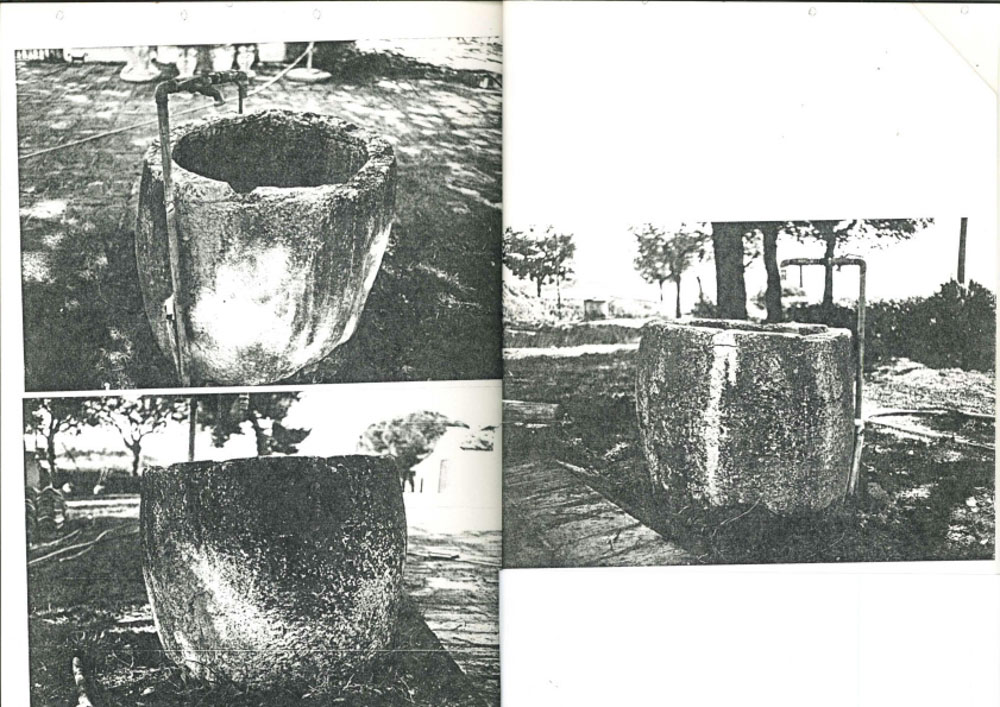

LA PIETRA DI TERRO E L’UOVO DI SARNANO

FOTO 15

Cosa fosse questo oggetto fu subito tema di varie discussioni popolari e non solo.

Joyce Lussu, come si legge su Internet, una partigiana, una scrittrice, traduttrice e poetessa Italiana,. di famiglia marchigiana, ma nata a Firenze. Su questa pietra ha scritto una storia fantastica che chiama Uovo di Sarnano sicuramente dalla forma e dal bianco delle pietra calcarea che Lei vide davanti alla chiesa di Santa Maria di piazza Alta in Sarnano.

Li, racconta, incontra quella che definisce una discendente delle Sibille, alla quale chiede il significato del grande uovo in pietra posto davanti alla chiesa e specialmente il significato della vaschetta.

La sibilla nel nome di Ilaria precisa il luogo del ritrovamento, Campodimonte nelle vicinanze di una antichissima città detta Civitella posta sul pendio in alto. Racconta di una festa avvenuta quando lei era piccola proprio intorno all’Uovo. La Sibilla cita storie di popoli passati dai Romani ai Sanniti ai Galli Piceni abbastanza mischiati tra loro. Poi a questa festa arrivò anche il Vescovo Emidio da Ascoli Vietando gli sviluppi di questa festa.

Lussu chiede alla sibilla il significato della vasca che alla fine era ricolma di semi per una prossima rinascita dell’uomo ma che il Vescovo fece rovesciare sull’orlo della piazza verso il torrente. In sintesi il racconto è una requisitoria contro i valori della civiltà romana antica, dell’attuale società e contro la Chiesa.

Comunque questo piccolo libretto, fatto di piccolissime 30 pagine, alla fine ha cambiato il nome di un reperto archeologico, trasformandolo in un oggetto fantasioso. Tanto che, in giro, sento il nome dell’Uovo di Sarnano, ma non quello del reperto archeologico.

Ora vediamo la pietra dal punto di vista archeologico- Foto 16

Precisiamo che le pietre sono di due tipologie diverse. L’una quella rinvenuta nel torrente all’inizio della valle di Terro, di dimensioni rilevanti, e quelle più piccole ritrovate come conci in un muro della frazione li Joffi sempre nella valle di Terro dove è la chiesa del SS Salvatore.

il 28 maggio 1989 il Centro Studi Sarnanesi organizzò un convegno su “Reperti e Scavi nel Territorio” tra cui la cosiddetta pietra di Terro. La relatrice, la professoressa Silvia Maria Marengo, del Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Macerata , non definì con certezza la funzione della pietra, ma ipotizzò, facendo riferimenti a diversi studi su tali pietre, che potesse trattarsi di cippi confinari di epoca Augustea e che comunque sarebbero stati necessari altri studi.

Secondo la relazione della professoressa Marengo, la quale si occupava di antichità del mondo romano, questo genere di manufatti sono riconducibili alle antiche suddivisioni agrarie romane. Confinazioni territoriali dei Gromatici, gli antichi geometri , e che tali confini definiti “rotundi” sono presenti specialmente nelle zone di montagna e caratterizzati da una “fossula” superiore corrispondente al catino di cui sono provvisti gli esemplari di Terro.

Tutte e due le tipologia sia quella più grande che le pietre più piccole, si riferiscono quindi a termini noti come Augustei, e quelli più piccoli anche essi termini rotundi a somiglianza di colonna

Le dimensioni della pietra grande sono: peso circa 30 quintali altezza cm 118 con una circonferenza massima di cm 335. La sommità è caratterizzata dalla presenza di una vaschetta a conca del diametro di cm 47 e profonda cm 12.

La sua posizione nel giorno del ritrovamento aveva il piano della vaschetta perfettamente orizzontale, quindi una posizione non occasionale ma voluta, perché una pietra di queste dimensioni non si sposta con facilità, e se comunque fosse stata mossa dalle forti piene del Rio Terro, non si sarebbe riposizionata spontaneamente in quel modo, data la sua forma geometrica

Lungo la valle di Terro, in una antica casa demolita nella frazione li Joffi, durante i lavori, sono stati rinvenuti due manufatti della stessa tipologia della pietra citata, ma molto più piccoli e con un catino ridotto, del diametro di cm 18 con profondità di cm 8 ed un’altezza del manufatti di cm 55, ma potevano essere anche più alti. Il diametro massimo della pietra doveva essere di circa 44 cm misurati nella diagonale. I due reperti erano stati riutilizzati come materiale edilizio e quindi rielaborati, squadrati ed inseriti nello spessore del muro come concio da costruzione

FOTO 17

Ritornando alla pietra grande l’ipotesi che la pietra sia un cippo confinario

Augusteo, visto il luogo del suo rinvenimento, potrebbe essere plausibilee quindi trattarsi di uno dei confini tra la VI regione Umbra e la V Picena, rilevabile in linea di massima dalle varie cartine che riportano tali confini.

Che il punto dove è stata trovata la pietra facesse parte comunque della linea di spartizione tra l’Umbria e le Marche, è sostenuto da studiosi autorevoli che definivano questo confine tra Umbria e Piceno identificandolo lungo una linea costituita dalle cime dei monti San Vicino, monte Crispiero, monte Letegge fino a Pizzo Meta, il quale Pizzo Meta sovrasta il luogo dove era posizionata la pietra nell’alveo del Rio Terro.

Si ipotizza anche che lungo questa linea corresse il confine tra l’ager privatus e i loca pubblica, cioè tra le parti coltivabili quindi private e le aree pubbliche destinate ad usi comuni per diritto di pascolo e legnatico. Questi dati sono sempre della Professoressa Marengo.

A tutt’oggi tale confine rispecchia l’area della Comunanza di Brunforte, destinata agli stessi usi e della quale fanno parte le famiglie della valle di Terro e di altre frazioni circostanti.

Questo confine era percepito e riconosciuto fino a circa 80 anni fa, anche a livello popolare, e suffragato da un aneddoto raccontatomi dagli anziani di Terro.

I giovani della valle di Terro, negli anni ’40 del ‘900, conducevano al pascolo le pecore sulle piane dei Montioli e monte Ragnolo, versante est della montagna. Verso l’ora di mezzogiorno portavano ad abbeverare il gregge nella sorgente detta Fonte Trocca, posta a confine tra il lato est ed il lato ovest della montagna. Alla stessa sorgente arrivavano per l’abbeveraggio le mucche di un anziano signore abitante nel comune di Acquacanina, località sottostante al versante ovest della montagna. Quando le pecore, spinte di proposito arrivavano prima delle mucche, sorgeva il problema che queste ultime non si abbeverassero più poiché gli ovini lasciavano escrementi ed odori repellenti per le mucche, per cui queste se ne tornavano senza bere, il che, ovviamente, per il proprietario costituiva un bel problema logistico.

La reazione dell’anziano era la solita, agitando un bastone e rivolto ai giovani pastori di pecore di Terro, inveiva dicendo ”…per vui marchiscià ce vurria lu turturu…….” Quindi, lui della zona di Acquacanina versante ovest della montagna, non si sentiva né era Marchigiano (Piceno), ma Umbro. Da questo aneddoto si può dedurre che nella tradizione e nel sentire locale, fino agli anni ‘40, quell’area rappresentava ancora il confine tra l’Umbria e le Marche, dopo circa 1900 anni dal cippo, che definiamo Augusteo.

In effetti nel 1860 la regione Marche passò dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia e i territori di Visso e dei Comuni di Ussita e Castelsantangelo furono staccati dalla regione Umbria e accorpati alla provincia di Macerata, quindi fino a questa data il confine tra le due regioni passava in questa area dei Sibillini, e la pietra di Terro potrebbe benissimo essere il cippo confinario Augusteo.

CIVITANOVA FOTO 18

Una pietra simile a quella di Terro , con le stesse dimensioni e forma l’ho ritrovata nel giardino di una villa a Civitanova Alta. La pietra era stata rielaborata e scavata all’interno per farne una vasca per l’acqua, ma stesso materiale calcareo e stessa lavorazione. Anche questa potrebbe essere stato un cippo confinario dei gromatici, ma bisognerebbe conoscere l’origine e la provenienza. Questa pietra non è mai stata analizzata da nessuno.

La valle di Terro è stata certamente abitata fin dall’ epoca Romana, Augustea, e di questo abbiamo altre prove concrete derivanti dall’analisi di alcuni toponimi presenti nella zona di Foce. Possiamo formulare alcune ipotesi che poi in parte risultano confermate: qualche decina di metri più a valle del luogo del ritrovamento della pietra, c’è un’area chiamata dai proprietari, dialettalmente “ l’Oppiu”. In dialetto viene chiamato oppiu l’acero campestre che veniva usato come sostegno alla vite e quindi si potrebbe pensare che l’area si chiamasse così per la presenza di viti addossate agli aceri di sostegno. Ma di questo genere di colture nella vallata possiamo riscontrarne altre anche limitrofe, ma i relativi campi non vengono chiamati “oppiu”, quindi si deve dedurre che il nome stia ad indicare altra cosa, che potrebbe essere “oppidum”, cioè area fortificata di epoca Romana. Quindi un insediamento, in qualche modo un abitato o presidio, del quale si riscontrano tracce e testimonianze nella nostra epoca: il proprietario del campo, ha mostrato più volte reperti in laterizio scoperti durante l’aratura, materiali tipo mattoni e tegole romane, cioè di forma squadrata con bordo, alcune delle quali sono state consegnate anche alla Soprintendenza Archeologica di Ancona.

Foto 19

Che la zona sia abitata possiamo dire da migliaia di anni è testimoniato anche dalla presenza di un toponimo posto sul lato sinistro del torrente Rio Terro sul crinale sovrastante il luogo del ritrovamento della pietra grande. Tale toponimo è Civitella, piccola città, così chiamata anche dagli anziani dei primi anni del ‘900 abitanti nella valle di Terro che si recavano a piedi a coltivare i campi limitrofi dell’area. Sarebbe necessario effettuare dei sondaggi e verificare il toponimo.

Comunque adiacente a Civitella c’è un altro toponimo “ Castello di Balzo, citato più volte nelle carte del XII -XIII secolo nella biblioteca di Sarnano. Sono stati effettuati dei sondaggi sul terreno e scoperte le murature in pietra calcarea presenti nel sottosuolo indicanti la direzione di un muro, ma solo ci siamo fermati al solo sondaggio anche perché fatto a mano.

IL MENHIR DI SARNANO–2003

FOTO 20

Durante la costruzione del centro turistico Montanaria nella frazione Marinella di Sarnano, Orlando Montanari più volte mi ha fatto notare la strana pietra presente sulla collina di fronte a Marinella e precisamente nella frazione detta Pietramanuccia. Poi un giorno sono andato per la prima volta a vedere da vicino la pietra, era l’anno 2003. La sua forma mi ha ricordato immediatamente e molto, quella dei famosi Menhir sparsi in tanti luoghi del mondo, specialmente nella Francia e Inghilterra. In Italia sono presenti in molte regioni, ma nelle Marche non ce ne sono tracce.

I Menhir sono conosciuti come pietre isolate del periodo intorno al terzo millenio A.C. ed anche prima, con funzioni non del tutto note, sicuramente religiose.

Sarnano potrebbe avere il suo Menhir, unico riscontrato nelle Marche. Secondo Angiolino Ghiandoni un professore studioso della locale storia, dovrebbero esserci altre pietre simili in giro per il territorio. Infatti circa quindici anni fa, quando gli feci notare la cosa, mi disse che ci sono altre due pietre simili nel territorio di Sarnano, una a terra in due pezzi sulla strada per Sassotetto, un’altra nella gola di Tre Santi, alle sorgenti del Tennacola, il torrente che costeggia Sarnano.

Il Menhir di Pietramanuccia è costituito da pietra arenaria ma non è ben chiaro se infissa artificialmente a terra oppure realizzata eliminando volutamente alcune parti dell’intorno, c’è la necessità di analisi e studi geologici più approfonditi.

Ho interessato alcuni geologi locali, al fine di analizzare e in qualche modo studiare e mettere in evidenza questa particolarità geologica unica nella regione Marche, anche qui nessuna risposta.

Il Menhir di Sarnano,con l’area intorno ripulita potrebbe essere una storica e affascinante meta turistica. Sono molti anni che lo propongo alle Amministrazioni Comunali che nel tempo si sono succedute, ma non trattandosi di pallone, o di qualche particolare sagra mangereccia, a tutt’oggi nulla è successo.

In conclusione le pietre di Sarnano, e come abbiamo visto ce ne sono diverse, in loco non destano interesse,né Amministrativo né Culturale, però e per fortuna hanno destato interesse nei presidenti della vostra sezione di Italia Nostra, e grazie a loro e a voi presenti, che queste pietre hanno superato l’angusto confine campanilistico, e ringrazio tutti per questa possibilità che è stata data.

arch. Giuseppe Gentili

Giornate Nazionali dei Castelli XXV Edizione

11-12 Maggio 2024, Sassocorvaro (PU)

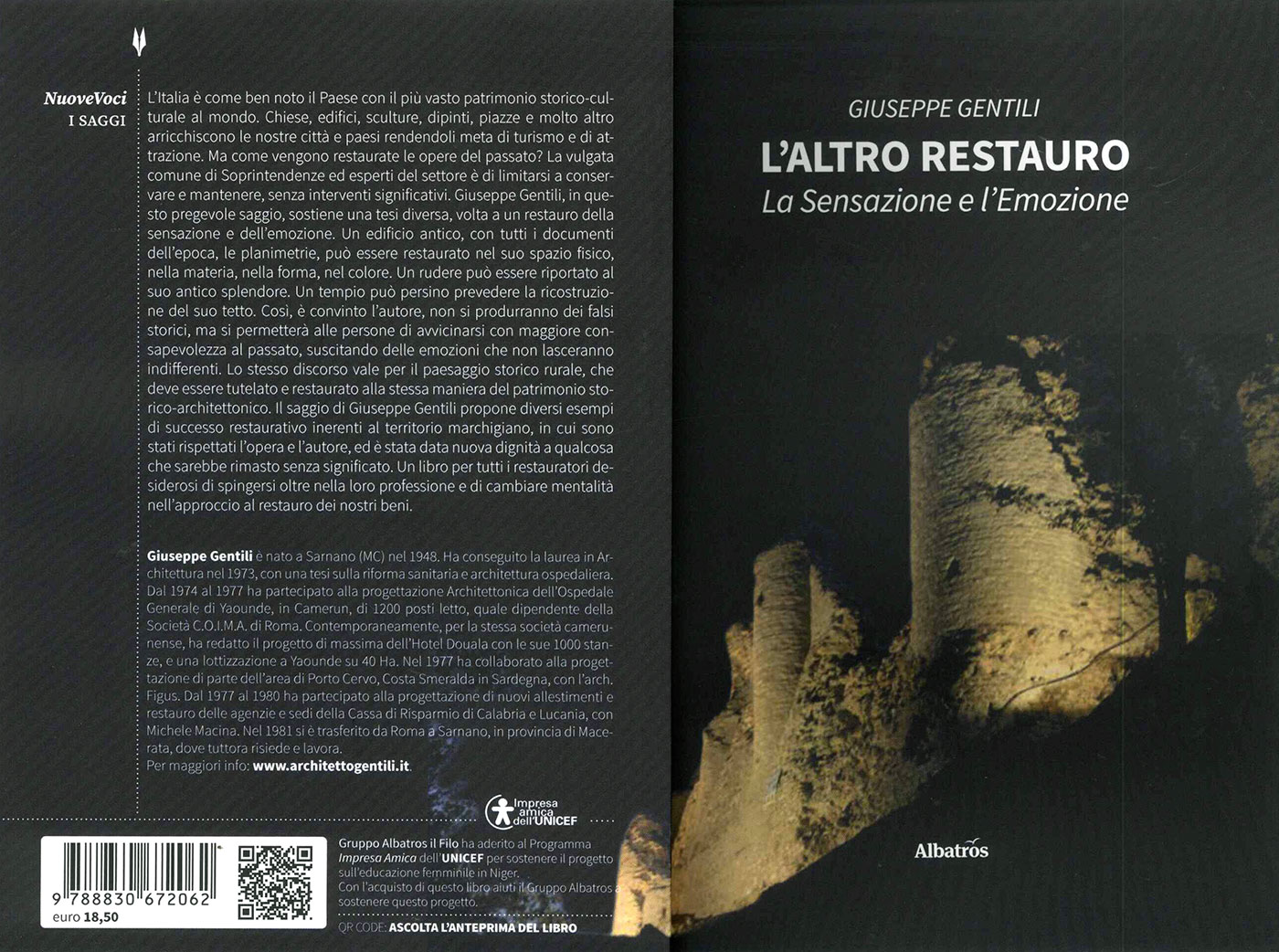

IL RESTAURO DELLA SENSAZIONE E DELL’EMOZIONE

I concetti sul restauro che tratterò sono il risultato di 45 anni di professione di architetto e di documentazione letteraria sul tema. Ho assistito a molti dibattiti e convegni sul restauro dei beni culturali storico-artistici, e sempre ho riscontrato dogmi che non mi hanno mai lasciato pienamente accondiscendente con le risultanze finali. Pertanto queste sono alcune mie considerazioni sul concetto di restauro, pubblicate in un testo dalla casa editrice Albatros di Roma. Considerazioni molto private che non pretendono di modificare le teorie canoniche, ma spero che inducano, perlomeno, a far riflettere sul fatto che ci possono essere alternative alle dottrine riconosciute, e provare a praticarle per considerarne i risultati.

Restauro e conservazione sono due termini che vengono utilizzati quasi indistintamente quando si tratta di interventi su beni storico artistici, interventi volti alla trasmissione ai posteri delle manifestazioni culturali dell’uomo, ma il significato è molto diverso uno dall’altro:

Restaurare, come citato nel vocabolario d’italiano, significa: “Restituire allo stato primitivo opere d’arte o altri manufatti, rifacendoli, riparandoli o rinnovandoli”.

Conservare, sempre voce da vocabolario, significa:” Rimanere nello stato originario, in cui l’opera è arrivata a noi, senza alterazioni o deterioramenti”.

Alla luce di tali significati quello che attualmente viene definito restauro altro non ècheconservazione dello stato di fatto delle opere dell’uomo, che il tempo si è degnato di lasciarci .

Cesare Brandi, luminare della materia, con il suo libro: “Teoria del restauro” del 1963, ha fissato i termini degli interventi sulle opere d’arte. Tra le altre argomentazioni dice:

“...si restaura solo la materia dell’opera d’arte e il restauro deve mirare al ristabilimento dell’unità potenziale dell’opera, purché ciò sia possibile, senza commettere un falso artistico o un falso storico, e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell’opera d’arte nel tempo”. Concetti espressi e ribaditi in tutte le molteplici carte del restauro.

Il mio concetto invece, vuole modificare questi termini e mettere in evidenza due componenti essenziali dell’opera d’arte, ed in genere di ogni manufatto, mai citate da nessuna “carta del restauro”: la sensazione e l’emozione, che si manifestano spontaneamente alla vista dell’opera, senza la mediazione della ragione.

Questi sentimenti, “sensazione ed emozione”, che caratterizzano ogni essere vivente diversificandolo uno dall’altro sono sempre, presenti sia nell’animo dell’autore dell’opera, che nell’animo dei suoi fruitori, e vengono stimolati dall’opera stessa, così come si proponeva l’autore nel momento della sua realizzazione.

Questo avviene purché l’opera si presenti nella sua completezza, o almeno per la maggior parte della sua geometria.

Forse, la teoria del “restauro stilistico” dell’architetto francese Viollet-le-Duc nel secolo XIX trova una certa corrispondenza nei miei concetti, poiché alla fine, le modalità di restauro di questo architetto, erano finalizzate alla ricostruzione delle sensazioni e delle emozioni generate all’origine dell’opera. Esemplificativo in questo senso è la ricostruzione eseguita a Carcassonne, città fortificata del secolo XII-XIII del sud della Francia. Questo restauro, effettuato nella seconda metà del secolo XIX, è stato dichiarato quasiall’unanimità un grande falso storico, secondo tutte le attuali carte del restauro. Nel 1997 la città di Carcassonne è stata dichiarata Patrimonio dell’UNESCO e quindi patrimonio dell’umanità.

Ora perché è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO un restauro che ha portato a simili falsi storici, non certo per la sua autenticità perché è un intervento con rilevante integrazione della metà dell’800; o forse perché, comunque, rappresenta una tipologia, che per sensazioni ed emozioni, ci riporta tutti nel clima e nell’ambiente del basso medioevo.

Se il valore di un edificio è normalmente dato dalla sua forma, dalla sua funzione, colore, dalle sue caratteristiche tipologiche, dallo spazio che determina, nel quale l’uomo si immerge, vive, cammina, e non solo dal tempo, cioè non solo dal numero di anni della sua esistenza, allora perché dobbiamo salvaguardare una serie di ruderi senza riferimenti unitari, formali e funzionali, privi di specificità artistiche, e senza alcuna manifestazione spontanea della propria funzione, e senza compiutezza alcuna, neanche in parte! Solo perché è antico? Quindi anche un solo antico anonimo mattone o pietra avrebbe un bel valore, un bell’ ammasso di pietre con sommaria composizione, però antichissimo, sarebbe di per sé comunque da conservare. Il valore di un’ manufatto storico non è determinato solo dal tempo, non è da conservare solo perché antico.

Invece, quello che dobbiamo conservare è la materializzazione dello spirito e dell’empatia che l’uomo ha immesso nella materia, pietra o mattoneche sia, nel momento del costruire, della realizzazione, della composizione. Questo è quello che fa la storia artistica e culturale di un manufatto: cioè la trasformazione della materia nella sua nuova esistenza e completezza, in forme e funzioni date dall’uomo, poi anche il tempo ha la sua importanza.

Allora perché non si può ricostruire, magari sulle sue fondazioni, un edificio storico secondo le sue tipologie e le sue funzioni conosciute? Perché no? Una musica di Beethoven si continua a suonare tutt’oggi, anche se non interpretata da lui stesso, anche se interpretata da strumenti ed in luoghi contemporanei, nessuno direbbe che è un falso perché non eseguita in ambito originale.

Tutta la cultura musicale della storia, interpretata ad oggi da musicisti contemporanei è falsa? Anche qui quello che salvaguardiamo non è il suono di per se, ma è la composizione di suoni che l’artista ha giustapposto, e che è diventata per questo opera d’arte.

In teatro si rappresentano opere antiche e antichissime, uguali alle originali, ma interpretate e rappresentate da attori contemporanei, anzi a volte anche con qualche personale variante scenografica: sono false? Dobbiamo tacciarle di mancanza di originalità, quindi copie? False manifestazioni?

Solo in architettura non si può ricostruire, anche soloin parte, un antico edificio storico, documentato letteralmente e magari anche planimetricamente, perché altrimenti sarebbe considerato un falso. Stessa storia per un dipinto o una scultura: non possono e non devono essere risarciti o ricostruiti.

In epoca romana sono state fatte infinite copie di sculture greche che a tutt’oggi sono considerate di enorme valore culturale nonché economico, anche se non originali ma documentatamente copie da originali greci scomparsi.

Allora, quel che da valore a queste opere è solo il tempo? l’antico? È l’età della pura materia che ha rilievo? No, altrimenti l’opera romana, che ha copiato l’opera greca, non avrebbe alcun valore, proprio per il motivo che, essendo una copia verrebbe classificata come un falso. In epoca romana sono state fatte infinite copie di sculture greche che vengono considerate di enorme valore culturale, proprio perché fedeli riproduzioni di originali greci andati perduti. Falsi? Non originali, ma in grado di tramandare culture che altrimenti sarebbero state perse per sempre.

Vedere per esempio il Laocoonte.

Quello che cerchiamo di tramandare al futuro, dell’evoluzione della nostra specie, sono tutte le opere che nei secoli l’uomo ha realizzato, e ciò lo concretizziamo attraverso operazioni di Conservazione e Restauro, affinché i manufatti di ogni genere possano continuare a vincere il tempo, totalmente o almeno in parte. Il problema, nel consegnare ai posteri l’operato dell’uomo, è quello che molto spesso si trasmettono solo stralci della funzione e della forma, senza alcuna sensazione ed emozione di quello che l’opera poteva dare in origine, quindi al limite consegniamo delle false culture.

-

Un rudere potrebbe essere qualunque cosa, la guida, nell’ambito del contesto storico, ci dirà cosa esso è, ed è stato.

-

Di per sé il povero rudere non è in grado di raccontarcelo.

Nell’ambito di un intervento di conservazione o restauro, non ho mai letto di come evidenziare una sensazione, si parla sempre di restauro di beni storico culturali mobili o immobili, ma mai di ridare vita a sensazioni ed emozioni derivanti dall’osservazione di uno di questi beni. Invece sono proprio le sensazioni e l’emozioni che distinguono le opere d’arte l’una dall’altra, pur essendo realizzate dallo stesso architetto pittore o scultore che sia.

È la sensazione che ci prende nel vivere uno spazio architettonico, o quella indotta dalla vista di una pittura, o l’osservazione di una scultura, la percezione del suo spazio circostante, la luce che ne definisce il volume e quindi l’intensità della percezione.

Non parliamo poi della sensazione nell’ascoltare una musica, anzi quella è solo e pura sensazione ed emozione.

Quindi la finalità principale di ogni restauro dovrebbe essere la sensazione e l’emozione, oltre al ripristino della forma e funzione ove possibile, anche se in percentuale rispetto all’originale.

Suscitare sensazioni ed emozioni tramite la ricostruzione di parti, anche circoscritte, di elementi storici presenti in tracce ed individuabili, riproponendo l’immagine finita, anche se parziale, potrebbe essere definito il VERO RESTAURO.

La prima percezione di un’architettura è data dalla sensazione che provoca lo spazio che definisce. Spazio inteso e definito immaterialmente anche come decorazione degli elementi costituenti il manufatto. Quindi per percepire un’architettura nel suo insieme od anche una sua parte, bisogna ricreare la sensazione e l’emozione che si ha vivendone lo spazio, sia generato dalle sue forme geometriche interne che definito dalla sua forma esterna. La presenza di un edificio in un’area, determina una sensazione a seconda delle sue stesse caratteristiche, e questa è la percezione sensoriale provocata dalla struttura. Tanto è vero che se in quell’area l’edificio in oggetto non ci fosse, la sensazione che si proverebbe vivendo quello spazio, sarebbe molto diversa.

Il restauro deve ristimolare i sensi alla stessa maniera di come questi erano stimolati all’origine della sua realizzazione. È vero che è impossibile conoscere la sensazione di un uomo di diverse centinaia di anni fa, di fronte ad una architettura del suo periodo. Un uomo del nostro tempo, anche di fronte a quella stessa architettura antica e completamente originale, avrebbe sicuramente sensazioni ed emozioni diverse, poiché le percezioni e le sensazioni dell’uomo, nei secoli non sono sempre rimaste uguali, non sono sempre le stesse.

Comunque dovremmo tentare almeno di ripristinare volumi e forme tali da sperare d’indurre i nostri sensi verso sensazioni ed emozioni simili a quelle provate dall’uomo coevo all’architettura o all’opera originale.

Il concetto di falso attiene all’oro come ben noto, alle monete, non alle opere d’arte restaurate con parziale restituzione.

CONCLUSIONI

La finalità del “restauro” e della “conservazione” è comunque quella di tramandare al futuro i manufatti della cultura di una popolazione nei suoi diversi periodi storici, e nei suoi contenuti materiali e trascendenti.

Ma la “conservazione” dello status quo, non è tramandare ai posteri la cultura di un popolo, è solo il mantenimento dei resti materiali di quella cultura, così come pervenuti attraverso il tempo e da questo condizionati, questo sarebbe una parte della cultura. Il solo oggetto materiale pervenutoci, così come è, non è sufficiente a testimoniare la cultura del passato, ci vogliono anche le sensazioni e le emozioni che l’oggetto generava, stimolava, suscitava al tempo della sua realizzazione.

Per tale finalità è indispensabile la completezza dell’opera o che il restante dell’opera sia, almeno in parte ripristinato nelle sue componenti originarie di funzione, di materia, di forme, di colori e di spazio. Ripristinato, anche solo in parte, vuol dire ricostruito con lo scopo e le finalità pratiche del restauro della sensazione e dell’emozione.

Certamente non si dovrà ricostruire l’intero manufatto, ma anche una sola parte della sua dimensione, quella che sarà in grado e sufficiente a ridare la sensazione e l’emozione dell’origine, stimolando la fantasia di ognuno in un rifacimento virtuale delle parti mancanti, fatta però dal cervello dell’osservatore, dal cervello umano, coadiuvato dalla presenza reale o ricostruita di una parte dell’opera. Inoltre il “testimone culturale” arrivato a noi e restaurato con questi principi, manifesterà autonomamente la propria personalità, storia ed esistenza, senza bisogno dell’interprete, del mediatore, della guida turistica che ne racconti la vita e giustifichi la sua origine e la sua funzione, inoltre, e non poco, c’è la soddisfazione di aver eluso il tempo, almeno in parte.

Ora velocemente alcuni esempi fotografici di ciò che è stato detto, accettabili o meno a seconda dei propri principi sul restauro:

LA TORRE DI SMERILLO

Porto un piccolo esempio di un intervento del genere trattato:

la torre serbatoio dell’acqua potabile di Smerillo, un Comune del Fermano con una vista spettacolare: da una parte i Sibillini e i monti della Laga fino al Gran Sasso e dall’altra il mare Adriatico dal Conero fino a San Benedetto.

Il progetto per la costruzione di un serbatoio di acqua potabile a Smerillo è stata l’occasione per un intervento che potesse dare sensazioni di rimembranza storica, autonomamente esplicitata dal costruito, senza necessità di interpreti.

Il moncone di torre, la rovina esistente, non avrebbe potuto dare altro che la sensazione di rudere.

Un rudere di epoca basso medievale, specialmente se elevato per circa m 1,00-1,80 all’interno di un più ampio rudere di Rocca, rappresenta soltanto se stesso, senza stimolare alcun senso geometrico compiuto e quindi di sensazione ed emozione. È un agglomerato di materiali edili pietre arenarie sbozzate, anche se con qualche faccia ben organizzata.

Il serbatoio doveva essere costruito sul punto più alto del paese, dove erano presenti le vestigia dell’antico castello dei Signori di Smerillo. La riproposizione di un tratto di torre di circa -8 metri, ricostruita sul sedime di quella esistente, con materiali uguali o anche completamente diversi, ma stesse forme,ripropone la sensazione spaziale architettonica che quell’ambiente poteva dare nel basso medioevo, anche se parziale, anche se puntiforme, anche se solo volumetrica, stimolando la fantasia del visitatore coadiuvato dalla dimensione geometrica della torre.

La torre è stata ricostruita sulla base dell’esistente della quale ne è stato utilizzato il rudere per circa m 1,40-1,80 di altezza. Intanto, anche se parzialmente la torre si ripropone in maniera autonoma come tale, senza intermediari, e stimolerà la fantasia dell’’osservatore fino alla percezione di sensazioni ed emozioni vicine, simili a quelle dell’’origine, per lo meno come impatto visivo.

Ovviamente da accettare o da rifiutare.

Ma il rudere così come era, sarebbe rimasto tale, magari con la scritta “qui si ergeva una torre del castello” che non avrebbe migliorato la situazione.

La torre, nella parte in elevazione, è esternamente rivestita in acciaio Cor-Ten concordato a suo tempo con la Soprintendenza delle Marche.

Forse in pietra era meglio? Può darsi, dipende dalle diverse capacità percettive dell’’osservatore, e comunque in futuro potrebbe essere rivestita in pietra, visto che è stato lasciato lo spazio per la sua collocazione.

Ad ogni modo, lo spazio, il volume, la forma, l’ingombro fisico, è stato rigenerato come torre, e questa operazione, possiamo definirla un restauro della sensazione e dell’emozione, integrando due aspetti: quello funzionale e quello sensoriale storico.

arch. Giuseppe Gentili

Sassocorvaro, PU, 12 maggio 2024

Acquista Libro su Amazon o direttamente dall'Autore (Clicca qui)

Festa dell'Architettura, "Restauro e Conservazione"

24 Giugno 2023, Sarnano (MC)